Detroit ? Une ville malade ? Une carcasse de ville ? Une ville post-catastrophe ? Un peu de tout ça sans doute….

Detroit ? Une ville malade ? Une carcasse de ville ? Une ville post-catastrophe ? Un peu de tout ça sans doute….

Un fantôme de ville

Commençons donc par le décor quasi apocalyptique. Les maisons sont abandonnées par dizaines de milliers et certains quartiers sont tout simplement déserts. Des baraques sont éventrées, les carreaux cassés, le toit cramé. Des habitations se trouvent une seconde vie en hébergeant herbes folles, arbustes et toute la flopée d’écosystème qui va avec. Des logements sont squattés pour une nuit par les galériens en mal d’abri, et des tas de maisons sont barricadées avec de grandes planches de bois solidement vissées. Et partout, les mêmes panonceaux, plus ou moins délabrés par le temps, rabâchent leur éternelle rengaine « For lease », « For sale », à louer, à vendre, à vendre à louer…

Dans cette immense jungle urbaine, bon nombre d’habitants se déplacent à pied ou à vélo. Et c’est chose surprenante aux Etats-Unis car la plupart des Américains n’utilisent qu’exclusivement la voiture ; qui plus est à Detroit, la ville de l’automobile, la Motor Town. Beaucoup de monde à pattes donc, et une partie non négligeable d’entre eux bougent avec difficulté leurs carcasses abîmées. Finalement à l’image de leur ville, un nombre considérable de ces habitants pauvres que l’on croise dans la rue se retrouvent avec le corps déglingué, trainant la patte, claudiquant à cause de la côte cassée qu’ils n’ont pas pu faire soigner, boitillant à cause de la guibolle mal réparée par manque d’accès aux soins, soufflant et transpirant l’obésité qui leur colle à la peau après trop d’années à n’avaler que junk food et hard discount. Des corps tordus et bossus, cassés et fatigués, abimés et malades dans cette ville zombie où près d’un tiers de la population est au chômage, où certains Detroiters sont si pauvres qu’ils ne peuvent payer d’obsèques à leurs proches défunts et où les macchab’ s’empilent à la morgue. Des corps qui pourtant parviennent à survivre, sans doute un petit peu grâce aux bons alimentaires de 200$ que l’Etat continue de lâcher une fois par mois, mais aussi avec u peu de taf et beaucoup de débrouille.

Certains ont pris la mesure de l’industrie de la démolition qui n’a cessé de croître avec l’abandon massif des usines, bâtiments en tout genre et maisons individuelles. Ronnie « Packard », par exemple, ferraille et « recycle » dans son domaine à savoir l’ancienne gigantesque manufacture des automobiles Packard. Ce vieux black aux chicots cassés pourra interrompre son ouvrage et vous raconter les histoires brisées de cette usine, ancien fleuron de l’automobile, et de Detroit, sa ville… sans oublier de gratter, comme il se doit, aux touristes de passage une bière fraîche ou quelques dollars.

Une ville de légendes

Packard, donc. En 1909 est construite la plus grande usine automobile des Etats-Unis pour que des milliers d’ouvriers puissent produire en masse cette nouvelle marchandise d’alors, la voiture. S’implanteront aussi dans les années qui suivent les énormes manufactures des compagnies que l’on appellera plus tard les Big Three, c’est-à-dire Ford, General Motors et Chrysler. Detroit est devenue la Motown connue et réputée dans le monde entier pour son industrie. Mais la concurrence entre capitalistes étant ce qu’elle est, la Packard Plant est abandonnée en 1953, la production ne générant plus assez de profits. La grande restructuration capitaliste des années 70 liquidera ensuite un grand nombre des usines des BIg Three pour des raisons similaires : certains appelleront ça « crise du secteur automobile », d’autres « délocalisations », etc. Enfin, pour clore le tableau, les historiens s’empresseront d’expliquer le déclin de Detroit par la grande émeute de juillet 1967 où la population noire de la ville s’est révoltée contre les conditions misérables dans laquelle elle était maintenue. Un raid policier, aveugle et brutal, déclenche cinq jours de rébellion et génère 43 morts, 467 blessés, plus de 7200 arrestations et la destruction de près de 2000 bâtiments. Rapidement, les blancs quittent la ville pour les suburbs, c’est-à-dire la banlieue proprette et tranquille caractéristique des villes américaines.

Fini l’âge d’or de Detroit, quatrième ville du pays dans les années 50 et 60. La population de la ville avait alors le revenu moyen le plus élevé et le taux le plus élevé de propriété immobilière de l’Amérique urbaine. La gare centrale, abandonnée en 1983, était un petit joyau de démesure et de richesse avec ses toilettes marbrées et feuilletées d’or. Quasi terminée également, l’ère des pépites musicales. Il reste bien une bonne petite dynamique hip-hop, avec Eminem et le d12 en fer de lance, mais aussi Invincible, Appolo Brown etc. Mais la Motown restera surtout la ville de la soul music à profusion avec son lot de Temptations, de Supremes, de Diana Ross et tous les autres.

Une mutation possible ?

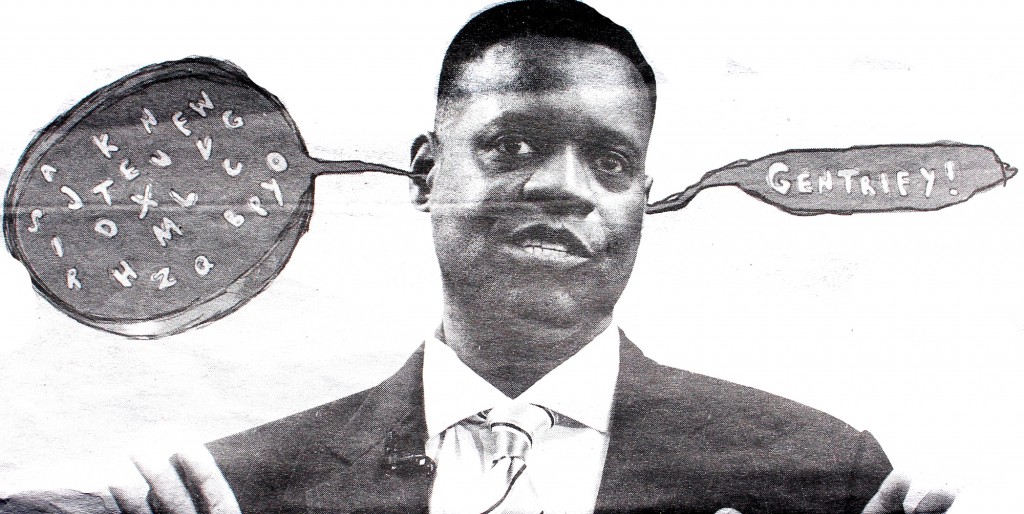

Pour autant, une ville malade ne vit pas sur son passé, tout aussi glorieux qu’il puisse être. Alors les entrepreneurs un peu en vue en ce moment se gargarisent de ce qu’ils appellent un nouveau souffle, cherchant sans doute à faire appel d’air. Ils appuient sur le fait qu’au vue de sa situation géographique (la frontière avec le Canada), la ville serait un nœud pour les échanges de marchandises. Les ponts vers Windsor, la ville canadienne frontalière, pourraient employer des milliers de personnes. Ils insistent sur les bénéfices à nouveau très excédentaires des Big Three, qui avaient pourtant frôlés la catastrophe en 2009. Ils soulignent l’importance –finalement relative – des industries de la santé (25000 travailleurs) et des nouvelles technologies (Tweeter vient d’ouvrir des bureaux dans le Downtown non loin de l’autoproclamée « Tech Town », sorte de mini Silicon Valley). Enfin, ils espèrent, presque mot pour mot, que la venue d’artistes et d’une nouvelle population blanche branchée pourra aider un peu à la gentrification de la ville.

Tout comme la Nouvelle-Orléans après le passage de l’ouragan Katrina en 2005, on a bien l’impression, qu’il s’agit, consciemment ou non, pour les capitalistes locaux en quête d’un nouveau Detroit de blanchiser la ville pour la dynamiser. Le déclin de Detroit depuis les années 70 a donné lieu à une véritable hémorragie du nombre d’habitants : de 2 millions il y a un quart de siècle, la ville n’en abrite maintenant plus que 900000, et rien qu’entre 2000 et 2010, 250000 personnes (soit presque 25%) ont quittés les lieux. Et l’autre fait marquant, est que, comme on l’a dit plus haut, les blancs ont en grande majorité migré vers les suburbs. Aujourd’hui, il y a plus de 85% de noirs à Detroit, c’est-à-dire celles et ceux qui, trop pauvres, n’ont pas pu bouger. Cette nécessité de blanchisation et de gentrification (ou vice et versa) se manifeste déjà par une ségrégation spatiale très nette. Invisible, sans murs ni barrières, la frontière est belle et bien là. La Eight Mile Avenue (qui sera d’ailleurs repris comme titre du film autour d’Eminem, Eight Mile) est la grosse ligne de partage entre la Detroit pauvre et noire et les suburbs riches et blancs, – les alentours de la Nine Mile Avenue étant un des paradis branché pour les hipsters du coin. La police qui met, selon les chiffres officiels, près de 30 minutes en moyenne pour intervenir, s’attache à patrouiller régulièrement dans ces quartiers. Elle protège également très clairement quelques axes et zones « importantes » par sa présence outrancière : la Woodward Avenue, le quartier étudiant de la Midtown, le Comerica Stadium (où tous les jours où presque des milliers de personnes de la classe moyenne blanche viennent au match se divertir), et bien-sûr le quartier d’affaire du Downtown. En somme, quelques poches blanches et sécurisées que certains verraient bien grossir, comme en témoigne la très visible campagne de pub autour du slogan « Opportuny Detroit »

Et pourquoi pas carrément privatiser entièrement la ville ? N’arrivant pas à éponger sa dette de 40 milliards de dollars, la ville a été mise sous tutelle en 2011. Un Emergency Manager (EM) (nouvelle version aux pouvoirs étendus des Emergency Financial Managers créent en 1991 pour conseiller les gouvernements locaux face au stress financier) a ainsi été nommé par le gouverneur républicain Snyder pour redresser la ville. Les prérogatives du maire et du conseil municipal ont été tout simplement transféré à ce manager. L’EM a la possibilité de démettre les élus de leurs fonctions et a un contrôle total sur la politique de la ville, notamment pour ce qui est de réduire les salaires, de rompre les contrats, et de vendre les services municipaux et les infrastructures pour rembourser la dette de la ville. Désormais la ville est ouvertement à vendre au plus offrant, et les Emergency Managers sauront prendre leur part du gâteau.

Autre manière de privatiser la ville est de mettre aux enchères des parcelles entières de ruines et de débris. La fameuse Packard Plant a ainsi été mise aux enchères cet été pour la modique somme de 970000$. Une espèce de « développeur de ville » millionnaire s’est déjà manifesté comme preneur potentiel. Il raserait l’ancienne usine pour y construire un quartier – privé, il va sans dire – avec maisons, écoles, commerces et tout le tintouin… Que demande le peuple, hein ?!

Bah, ce dernier n’attend pas grand-chose de tout ça, et tente d’organiser un minimum d’entraide et de solidarité dans les quartiers. Un certain nombre de jardins potagers individuels ou collectifs ont fleuri sur les parcelles abandonnées. Quelques collectifs essayent de politiser la chose et d’organiser des rassemblements contre les expulsions locatives, la gentrification, la dette, et le système des Emergency Managers, mais on a l’impression que le cœur n’y est pas. Comme dirait en substance un camarade du Trumpbullplex Collective rencontré là-bas : « ça se dégrade. Y a rien à envisager ici, à Detroit. Va falloir que je me décide à en partir »…